近日,高端装备界面科学与技术全国重点实验室李津津副教授团队在设计开发新型绿色润滑材料上取得进展。相关成果以“In-situ catalysis of green lubricants into graphitic carbon by iron single atoms to reduce friction and wear”为题发表在Nature Communications期刊上。论文设计了一系列不含硫、磷元素的二酯类绿色润滑油添加剂,在超低粘度的润滑油中具有优异的抗磨减摩性能。该工作对摩擦过程中的表面催化、分子结构与润滑性能之间的构效关系做了深入研究。

导读:

摩擦和磨损是影响机械系统效率和寿命的关键因素。传统润滑油添加剂,如二烷基二硫代磷酸锌(ZDDP),尽管在减少磨损方面表现出色,但其含有的硫和磷元素会对环境造成污染,并造成汽车尾气催化转换器的毒化。因此,开发低磷、低硫,甚至无磷、无硫的添加剂成为新型绿色润滑材料的发展趋势。尽管现有研究中常采用石墨烯、碳纳米管、氮化硼等纳米材料作为润滑油添加剂,但是其在液体润滑油中尝尝面临易团聚、难分散等问题,难以工业化应用。一个可行的方案是在摩擦界面原位生成类石墨结构,从而减小摩擦和磨损。

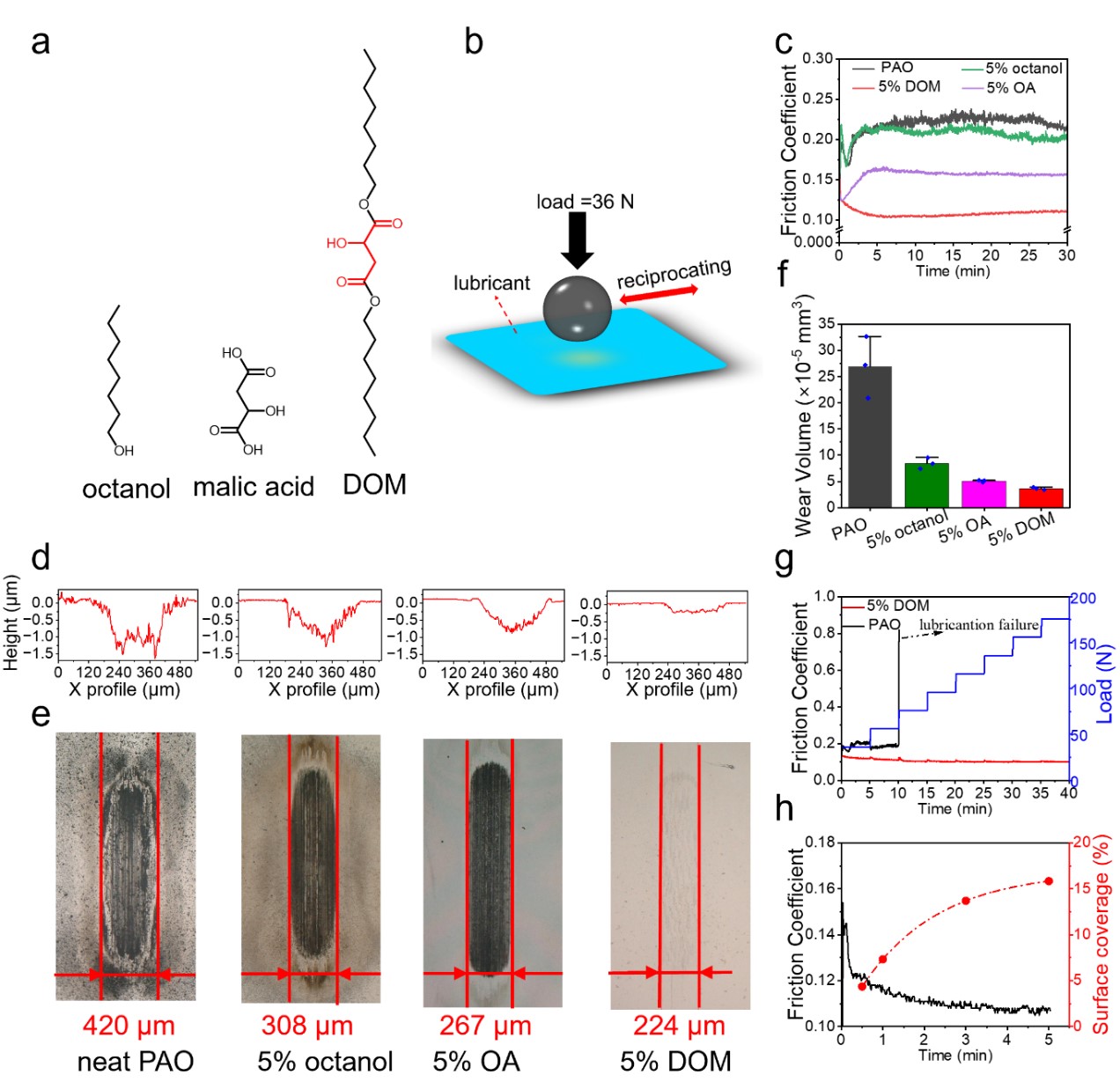

近期,Nature Communications报道了清华大学高端装备界面科学与技术全国重点实验室雒建斌院士团队李津津副教授在基于前期研究基础,开发了一系列二酯类添加剂,并取得了优异的抗磨减摩效果。其中最为典型的苹果酸二辛酯(DOM),其作为低粘油聚α烯烃(PAO2)的添加剂时,可以将摩擦系数降低50%, 磨损体积减小80%,具有比工业添加剂ZDDP更低的摩擦系数和相近的磨损,且该类添加剂在2.78GPa的极高接触压力下也可以维持稳定的抗磨减摩效果。通过对摩擦后磨痕的分析,发现该类添加剂可以在磨痕上生成一层被光学显微镜观察到的摩擦膜(tribofilm),且该摩擦膜在磨痕表面的面积覆盖率与跑合期间摩擦系数的降低趋势刚好吻合(图1h),从而验证了该摩擦膜优异的减摩效果。

图1 不同添加剂在聚α烯烃 (PAO) 中的摩擦学性能对比

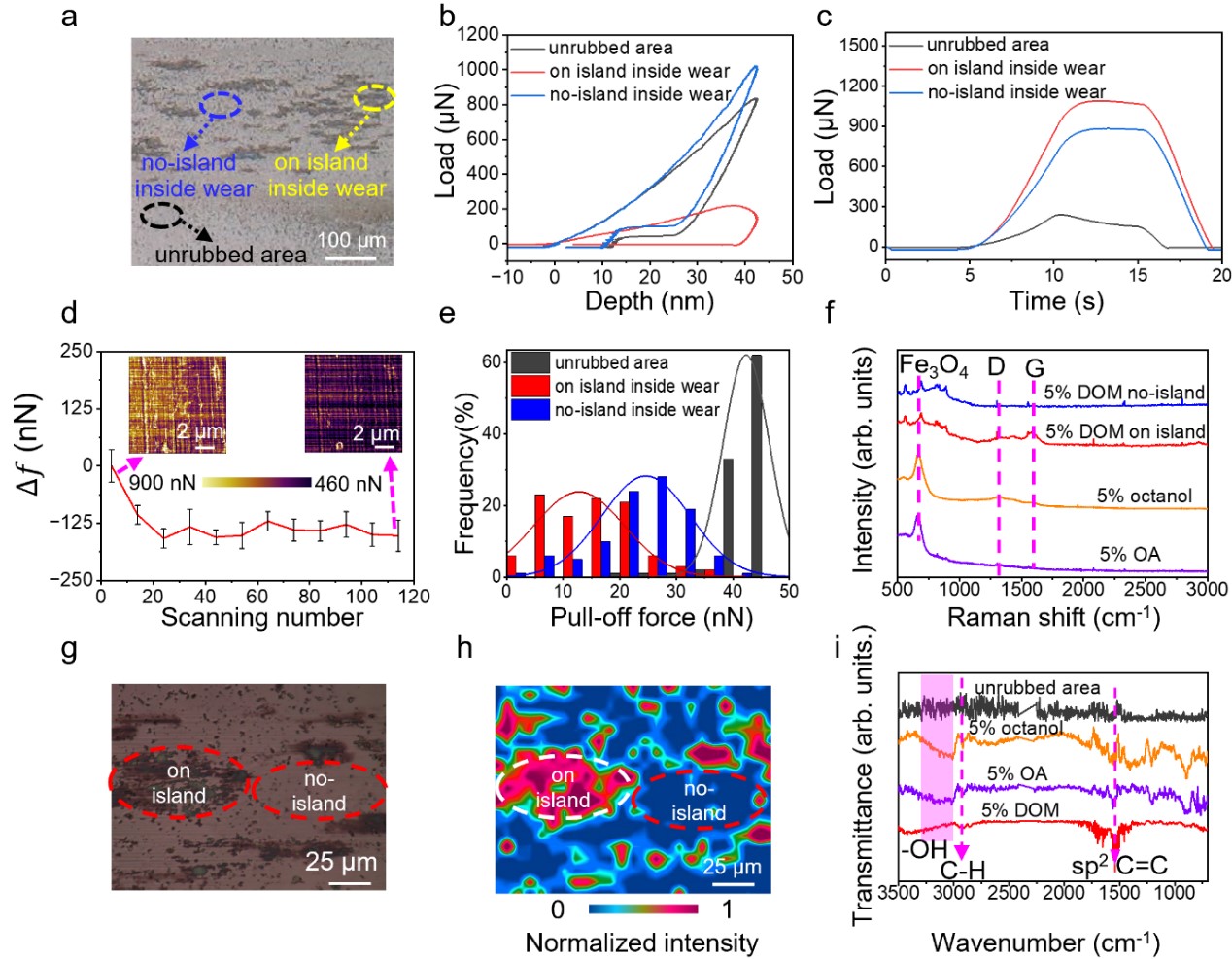

作者通过纳米力学分析、表面化学分析等进一步解释了该摩擦膜在微纳尺度上具有更低的杨氏模量(图2b,c)、粘附(图2e)、剪切(图2d),从而可以实现宏观尺度的低摩擦、低磨损特性。该类摩擦膜的厚度约为30nm,其主要成分由类石墨碳材料构成(图2f, h)。

图2 苹果酸二辛酯 (DOM) 形成的磨痕的纳米力学与表面化学分析

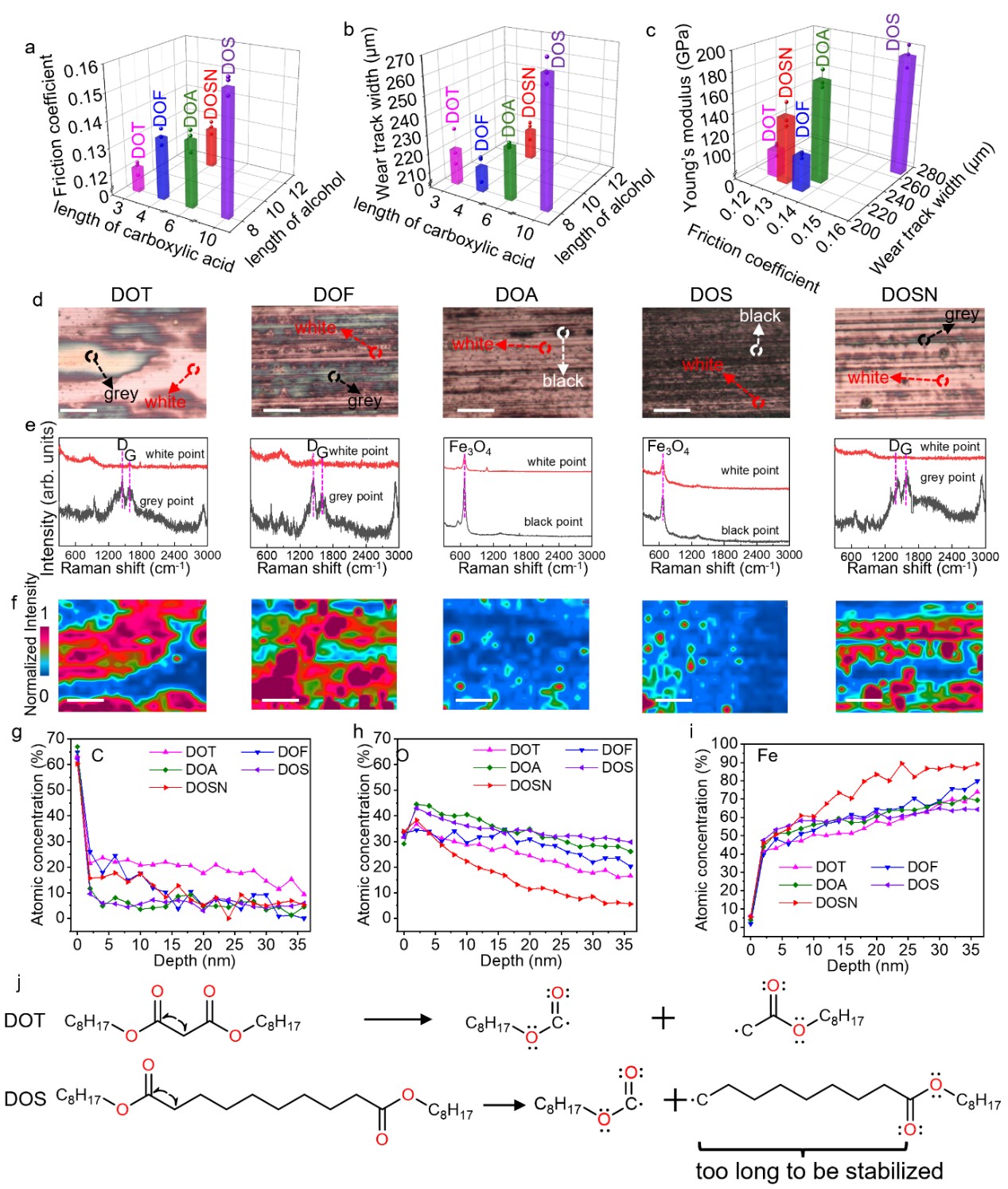

作者进一步深入探究了摩擦过程中添加剂分子结构和摩擦副材料的影响。发现当二酯中羧酸部分长度增加到6个碳链长度时(图3,DOA, DOS),就无法生成类石墨结构,只能造成磨痕表面的氧化,生成氧化铁类化合物。但是当增加二酯分子结构中的醇的碳链长度时(图3,DOSN),依然可以生成类石墨结构。此处,作者推测由二酯类化合物生成类石墨结构的摩擦化学反应是一个类似于自由基聚合的过程,其中第一步自由基的引发因为需要额外能量的输入,因此成为整个反应的决速步骤。当二酯类分子中羧酸部分的碳链长度小于等于4时,C-C键断裂后,形成的自由基可以被两端酯键中氧原子上的孤电子对所稳定(图3j,DOT),因此显现出更低的C-C键解离能。这种更低的解离能有助于引发摩擦化学反应,从而生成类石墨结构。但是当二酯中羧酸部分的碳链长度达到6时(图3j,DOS),形成的自由基由于距离另一侧酯键的距离较远,无法被稳定,因此需要更高的解离能,无法快速有效的生成类石墨结构。

图3 二酯类添加剂的分子结构对摩擦学性能及磨痕表面产物的影响分析

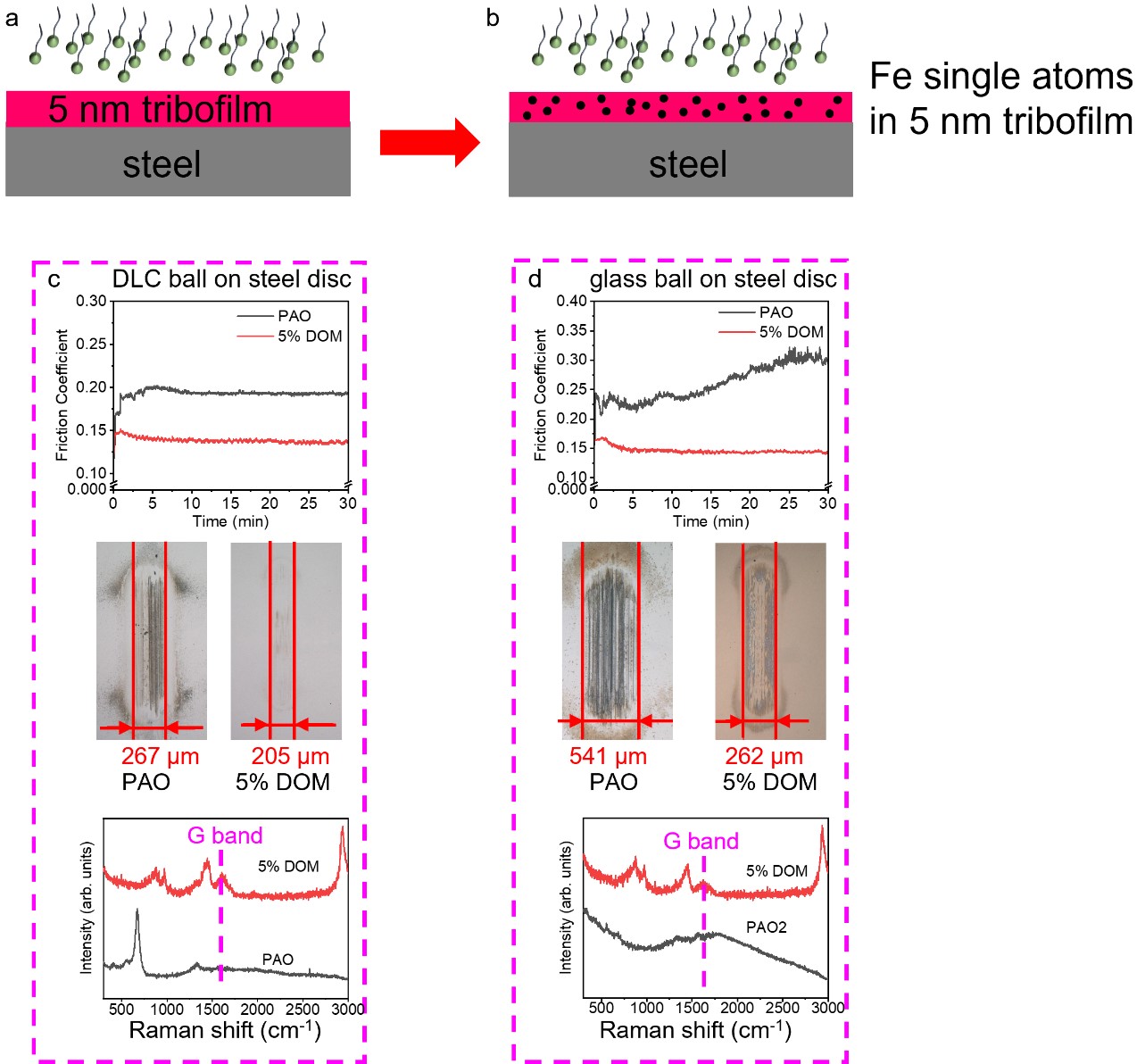

作者也发现这种二酯类添加剂只能在金属铁表面才可以生成类石墨结构,从而减小摩擦和磨损,而在玻璃、蓝宝石等材料表面却不可以生成(图4)。此处,作者推测是因为金属材料表面的催化活性所导致的。但这里作者提出当摩擦膜的厚度生长到5nm后,就阻碍了金属基底与有机分子的传质作用,导致金属基底无法催化生长摩擦膜到30nm的厚度(图4a)。但作者另外发现,轴承钢摩擦副在摩擦过程中可以产生铁单原子,从而嵌入在类石墨摩擦膜结构中,实现金属催化剂与有机小分子的持续传质作用(图4b),从而催化生长至30nm纳米厚度的类石墨摩擦膜。有趣的是,块体金属材料通过摩擦作用产生单原子的现象,在机械化学领域也得到验证与关注(Abrading bulk metal into single atoms. Nat. Nano-technol.17,403–407 (2022))。

图4 苹果酸二辛酯 (DOM) 在不同材料表面的摩擦学性能对比以及表面传质机理示意图

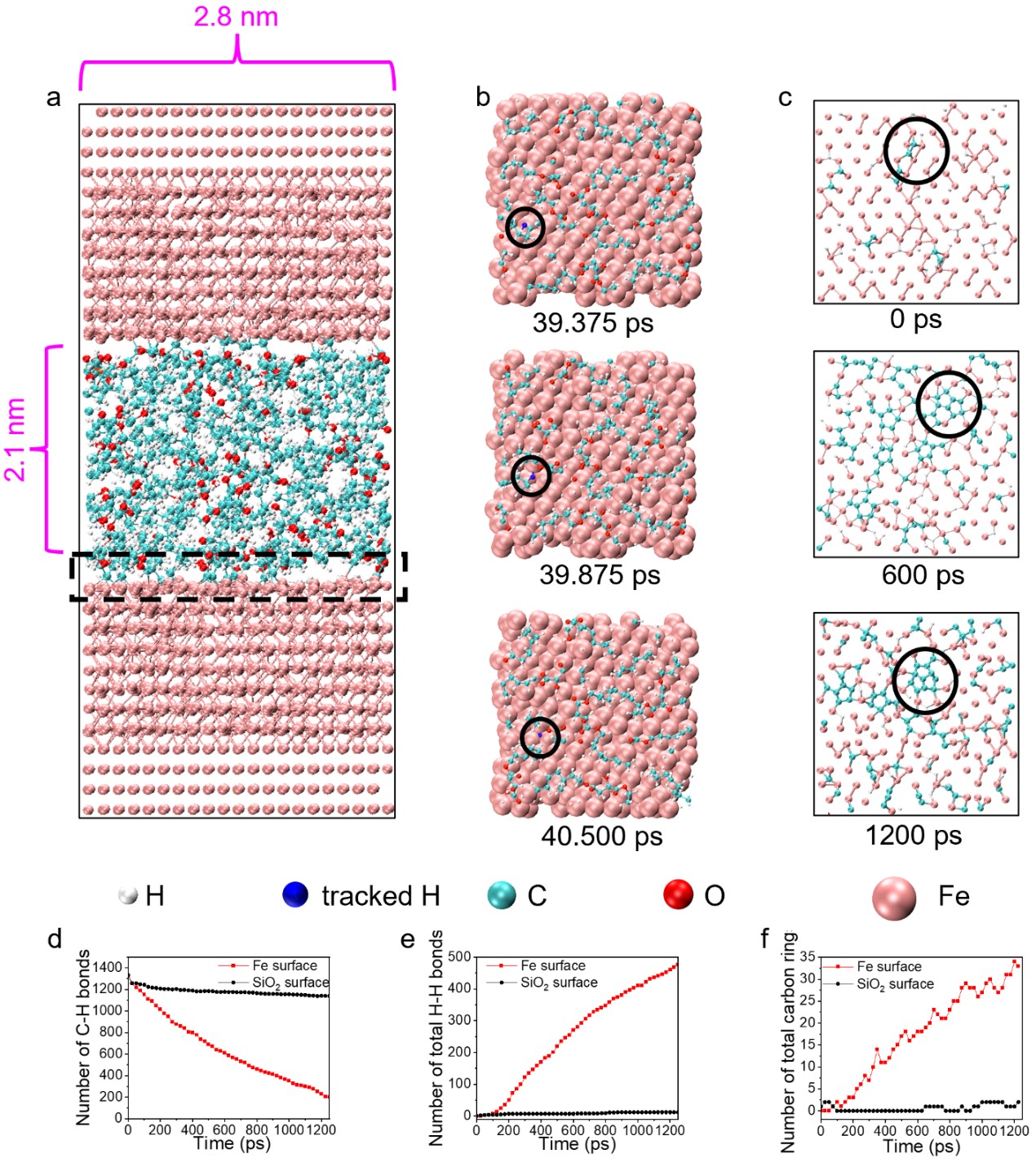

为进一步验证机理,作者通过反应分子动力学模拟了该类分子在金属铁和二氧化硅(玻璃主要成分)的路径过程,发现其只能在金属铁表面才可以发生脱氢、重整成碳环的现象,进一步验证了金属催化的效应。

图5 苹果酸二辛酯 (DOM) 分子在Fe表面的结构演变示意图

该工作有力揭示了摩擦界面过程中润滑剂分子结构以及固体摩擦副对类石墨结构生成的影响,有助于为设计新型绿色润滑材料提供借鉴思路。

该工作第一作者为博士后宋伟,通讯作者为清华大学李津津副教授、天津工业大学张伟伟研究员。清华大学博士生马晓阳、欧阳楚可,博士后孙守义等,帝国理工学院Janet Wong,曾崇阳等对此工作做出重要贡献。该工作得到国家自然科学基金委、科技部重点研发计划、中国博士后科学基金的支持。

原文链接:https://www.nature.com/articles/s41467-025-58292-6